In den Neunzigern gehörte so 'n Wehren dazu, auch teilweise Nazis anzugreifen. Das ist ein wichtiger Punkt, der psychologisch wichtig ist, glaube ich auch, sich wehren zu können […]. Und das war damals auch so zum Glück. Ich wusste, ich kann mich wehren, aber ich war nie gewalttätig, habe nie irgendwie 'ne Schlägerei von mir selbst gesucht und hatte auch keine Lust drauf auf solche Männlichkeitsrituale […].

O-Ton Torsten Hahnel

Junge Gemeinde Stadtmitte

Offene Arbeit und antifaschistische Selbstorganisation

Die Offene Arbeit in den Evangelischen Kirchen wurde Anfang der 1970er Jahre von einzelnen Pfarrern in der DDR entwickelt. Sie wurde zum Schutzraum für unangepasste Jugendliche. Die Zielgruppe umfasste „Auffällige, Anfällige, aus der Bahn geratene“ und bot für Jugendliche, die vom SED-Regime stigmatisiert wurden, einen „‚Raum, in dem man sein kann, wie man ist, eine offene Tür, ein Gespräch ohne Verurteilungen“.*

Die Grundidee der Offenen Arbeit war es, Jugendliche anzunehmen und ihnen Raum zur Selbstentfaltung, zur „Artikulation und Verwirklichung“* zu geben. Walter Schilling, Pfarrer in Braunsdorf bei Saalfeld und Wegbereiter der Offenen Arbeit in Thüringen, sprach rückblickend von der „Annahme des Nichtannehmbaren“, was für ihn bedeutete, den einzelnen Jugendlichen so zu „nehmen, wie er ist und nicht gleich irgendwo mit einem Zeigefinger [zu] kommen und ihn irgendwohin biegen [zu] wollen“.*

Es entstand ein Schutzraum, in dem Jugendliche ihre eigene Musik hören, sie selbst sein und Gleichgesinnte treffen konnten, ein Raum, in dem sie unbeschwert feiern, sich aber auch über persönliche Probleme und ihre kritische Wahrnehmung der SED-Politik austauschen konnten. Die Jugendlichen brachten eigene Ideen in unterschiedliche Veranstaltungsformate ein, gestalteten das Programm der Offenen Arbeit mit und lernten, Verantwortung zu übernehmen.

Punkkonzert in der Jungen Gemeinde Stadtmitte mit den Punkbands Spermacombo und Ulrike am Nagel im April 1989

Die Offene Arbeit als Schutzraum zog Jugendsubkulturen an, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen, die sich nicht anpassen wollten, dadurch Ausgrenzungserfahrungen machten und durch die Behörden kriminalisiert wurden.

Neben der Blueser-Szene und der Punk-Szene, deren Anhänger in der Offenen Arbeit Freiräume fanden, orientierten sich Jugendliche seit den frühen achtziger Jahren auch in der DDR an der Subkultur der Skinheads. Seit den siebziger Jahren hatten sich Teile der Skinhead-Bewegung radikalisiert und vertraten rassistische, neonazistische Einstellungen, die sie gewalttätig ausagierten.

Rechtsradikale Übergriffe in der DDR

Von rechtsradikalen Skinheads gingen in den achtziger Jahren auch in der DDR gewaltsame Übergriffe auf Migrant*innen und Andersdenkende aus. In Jena kam es im Juni 1987 bei einer Werkstatt der Offenen Arbeit in der JG Stadtmitte mit mehreren Punkkonzerten zu einer Konfrontation zwischen Punks und gewalttätigen Skinheads.* Eine kleine Gruppe Skinheads provozierte im Eingangsbereich gegenüber einer größeren Gruppe Punks eine Schlägerei mit einem Punk aus Halle.

Ach lass die, die sind doof

Der ehemalige Punk Torsten Hahnel berichtete im Interview über den Zusammenstoß mit rechten Skinheads im Rahmen der Werkstatt der Jungen Gemeinde Stadtmitte unter dem Motto »frei-zeit-los« im Juni 1987:

Der Punk konnte sich wehren. Das Beispiel zeigt aber das Überlegenheitsgefühl und Dominanzverhalten der in einer Gruppe auftretenden Skinheads schon zu diesem Zeitpunkt, mehr als zwei Jahre vor dem Systemumbruch.

In Reaktion auf die rechtsradikale Gewalt gründeten sich 1987 erste staatsunabhängige antifaschistische Gruppen in Potsdam und Dresden. Im Frühjahr 1989 bildete sich in Ost-Berlin in der Kirche von Unten eine weitere Antifa-Gruppe, die ab Juli 1989 das Antifa-Infoblatt herausgab und über rechtsradikale Übergriffe, aber auch über Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in der DDR-Gesellschaft berichtete.*

Antifa-Infoblatt der Offenen Arbeit/ Kirche von Unten, Ost-Berlin, Juli 1989

Rechtsmotivierte Angriffe auf den Schutzraum JG

Nachdem in Jena Ende 1989 erste Organisationsstrukturen der Antifa entstanden waren, lud die lokale Autonome Antifa im Januar 1990 über eine Anzeige in der Thüringischen Landeszeitung zu wöchentlichen Treffen im Hinterhaus der Johannisstraße 14 ein.*

Ihre Ziele gingen deutlich aus ihrer Vorstellung in der TLZ hervor: Sie wollte Aufklärungs-, Informations- und Präventionsarbeit zu Rechtsextremismus leisten und Opfer rechtsextremer Gewalt beraten. Damit zeigte sie den Mangel an solchen Angeboten auf.

Information der Autonomen Antifa zu wöchentlichen Treffen in den Räumen der JG Stadtmitte, Januar 1990

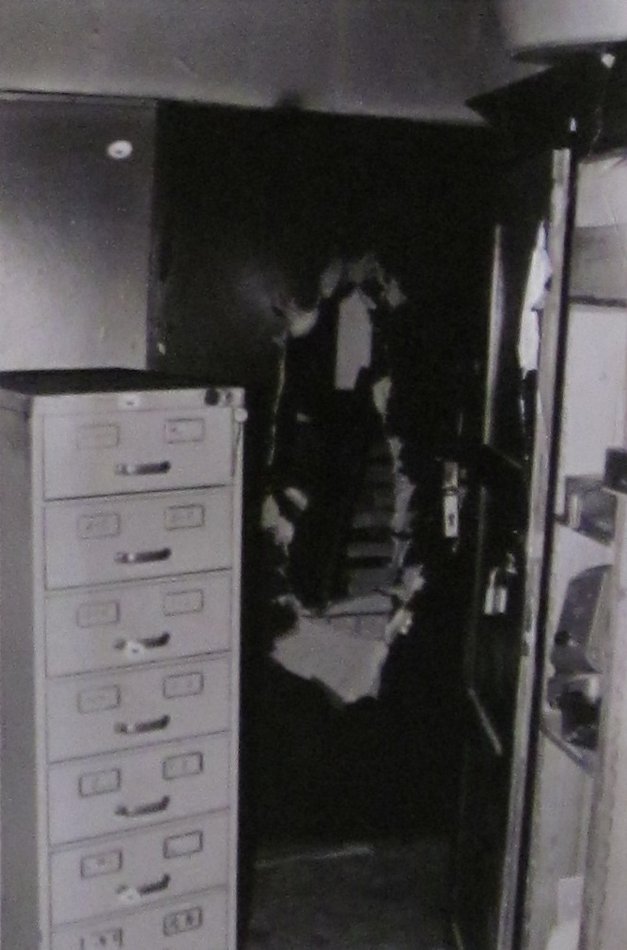

Mutmaßlich als Reaktion auf die Nutzung der Räume durch die Antifa und darauf, dass ein „Ausländercafé“ in den Räumen eingerichtet werden sollte, wurde die JG Stadtmitte als Schutzraum politisch Andersdenkender Anfang 1990 mehrfach zur Zielscheibe rechter Gewalt. Im Zuge von drei rechtsmotivierten Überfällen zerstörten die Angreifer das Inventar und verursachten einen Wasserschaden. Das Ausmaß ist auf drei Fotos vom März 1990 zu erkennen.

Zerstörtes Mobiliar in den Räumen der Jungen Gemeinde Stadtmitte nach drei Angriffen rechter Skinheads, Frühjahr 1990

Die auf den Fotos porträtierten Räume sollten von uns vor ein paar Wochen bezogen werden. Doch 3 Anschläge einer Gruppe Skins verhinderten dies vorerst. Beim ersten Anschlag wurde ein Schlagzeug zerstört, die Elektrik kaputtgetreten und die Räume überflutet, indem die Wasserhähne abgetreten wurden. Beim zweiten zerschlugen sie die Türen, die Öfen und das gesamte Mobiliar [...], eine Spitzhacke steckte im Kühlschrank. Beim dritten Anschlag versuchten sie, das Haus anzuzünden, doch ein feuchtes Haus brennt (zum Glück) schlecht.

Die JG Stadtmitte nahm zwar ab Oktober 1990 mit dem neuen Stadtjugendpfarrer Lothar König, mit Jugendwart Jürgen Wollmann und Sozialdiakon Michael Reisgies die Arbeit wieder auf; das Hinterhaus konnte aber erst 1991 nach mehreren Arbeitseinsätzen wieder genutzt werden.

Umgang mit rechtsradikalen Jugendlichen

Die JG Stadtmitte stand, ebenso wie die ehemaligen Jugendfreizeiteinrichtungen der Betriebe und Massenorganisationen, die in städtische Trägerschaft übergingen, vor der Frage nach dem Umgang mit rechtsradikalen Jugendlichen. Diese waren ab 1990 in der Stadt deutlich präsenter als noch 1989.*

1991 versuchte Stadtjugendpfarrer Lothar König zusammen mit dem Sozialdiakon und dem Jugendwart des Kirchenkreises noch, zwischen Jugendlichen, die sich als „Rechte“ und „Linke“ verstanden, zu vermitteln. Im Sommer und Herbst 1991 organisierten sie Fußballspiele zwischen Skinheads aus Lobeda und Jugendlichen aus der Jungen Gemeinde. Die Ostthüringer Zeitung (OTZ) berichtete in mehreren Artikeln darüber und zitierte am 2. Oktober 1991 die Mitarbeiter des Stadtjugendpfarramts:

Man akzeptiert die jugendlichen Randgruppen nicht. […] Miteinander ins Gespräch zu kommen, halten wir jedoch für sehr wichtig. […] Wenn wir nicht anfangen, zu tolerieren, dann werden Aggressionen und Wut noch stärker werden. Das äußert sich dann in Gewalt. Wir denken, daß eine Demokratie auch Minderheiten mit ihren Lebensansprüchen einen Platz geben muß.

Von diesem Ansatz wandte sich das Stadtjugendpfarramt Anfang 1992 ab, wie Lothar König 2001 in einem Interview beschrieb* :

Wir haben eben so ein Fußballspiel da mit den Skins gehabt oder 'Glatzen', wie ich sie genannt habe. [...] '92, am 4. Januar muss das gewesen sein, zwei Leute von uns [...], die wurden so schlimm zusammengeschlagen, die hätten auch tot sein können. Und da war die Zeit der Fußballspiele vorbei.

O-Ton Lothar König

Anfang 1992 fiel also in der JG Stadtmitte die Entscheidung, den Weg der Vermittlung zwischen „rechten“ und „linken“ Jugendlichen nicht weiter zu verfolgen.

Angriffe auf Wohn- und Kulturprojekte politisch Andersdenkender

Die Angriffe auf Akteure der JG Stadtmitte und deren Räume waren begleitet von zahlreichen weiteren gewalttätigen Übergriffen von Rechtsradikalen auf politisch Andersdenkende und Menschen aus migrantischen Communities. An Christi Himmelfahrt, dem 24. Mai 1990, wurde ein besetztes Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 58 angegriffen, in dem ein autonomes Jugendzentrum entstanden war. Bewusst drangen Rechtsradikale in den Schutzraum ein, in dem sich linke Jugendliche Wohnräume und ein Café eingerichtet hatten.

Ein Besucher, der die abziehenden Angreifer fotografiert hatte, musste über das Dach des Hauses fliehen, als die Neonazis seine Kamera bemerkten und zum Haus zurückkehrten. Die Fotos dokumentieren das Anrücken der Angreifer, die mit Baseballschlägern bewaffnet waren, und die Flucht des Fotografen.*

Angriff von Neonazis auf das besetzte Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 58 und Flucht des Fotografen über das Dach des Hauses, 24. Mai 1990

Wo ist der Film? Wo ist der Film?

Ulf Launhardt, der sich als Besucher am 24. Mai 1990 in der Karl-Liebknecht-Straße 58 aufhielt, berichtet rückblickend:

Und dann kamen die mit diesen Baseballknüppeln zu mir hoch: „Wo ist der Film? Wo ist der Film?“. Da habe ich gesagt: „Hab ich nicht.“ Hatte ich keinen drin. Das gipfelte dann darin… Die hatten hinten an der Seite so eine Terrasse. […] Und irgendwie ging´s da hinten aus dem Fenster und da war wie so eine unfertige Dachterrasse oder so. Da bin ich rauf und das ist das Dach vom Nachbarhaus und da hing ich am First, am Dachfirst und hab dann mit der Baseballkeule eine auf die Finger bekommen, weil ich den Film nicht rausgegeben habe.

O-Ton Ulf Launhardt

Obwohl es im Stadtzentrum im Gegensatz zu Lobeda und Winzerla mit der JG Stadtmitte, dem Autonomen Jugendzentrum und dem Kassablanca Rückzugsräume für politisch andersdenkende junge Menschen gab, waren diese fragil und konnten zu Angstzonen werden, wenn Angriffe durch Rechtsradikale erfolgten. Die Verteidigung der Räume und die Wiederherstellung schützender Rückzugsmöglichkeiten mussten die von rechter Gewalt Betroffenen selbst organisieren.

Das Stadtzentrum [...], das wurde dienstags ab zweiundzwanzig Uhr auch gefährlich...

Wie auch die Johannisstraße als öffentlicher Raum mitten in der Jenaer Innenstadt in den frühen neunziger Jahren zu bestimmten Zeiten zur Angstzone wurde, beschreibt die Tochter des ehemaligen Stadtjugendpfarrers Lothar König...

...die Landtagsabgeordnete der LINKEN, Mitglied der Thüringer Untersuchungsausschüsse zum NSU und Aktivistin gegen Rechtsextremismus, Katharina König-Preuß, in einem Interview in der ZEIT im April 2019:*

Es war Normalität in Jena, dass wöchentlich Menschen überfallen wurden, die man der alternativen Szene zurechnete. Und jede Woche gab es die Berichte: Wer wurde überfallen, wer wurde zusammengeschlagen, wem ist was passiert, wer liegt im Krankenhaus? Jede Woche! Das Stadtzentrum, wo wir uns noch halbwegs normal bewegen konnten, das wurde dienstags ab zweiundzwanzig Uhr auch gefährlich, weil Nazis in Autos mit Baseballschlägern auf den Straßen warteten und geschaut haben: Kommen da Leute aus der Jungen Gemeinde? Dann fuhr man denen halt langsam hinterher bis zu einer dunkleren Straße und schnappte sie. Wir kannten die Autokennzeichen auswendig.

Text: Katharina Kempken